人無信不立,事無信不成;業無信不興,國無信則衰。—— 《論語》引申

慈善官商活財神

戒欺務真胡商圣

胡雪巖,中國近代著名紅頂商人,政治家,徽商的杰出代表人物,他身上具有徽商講求誠信、為人著想、精明強干等共性,魯迅稱之為中國封建社會的最后一位商人,被商界奉為商圣,民間譽為活財神。

胡雪巖幼時家貧,以幫人放牛為生,13歲孤身外出闖蕩,在杭州商行、錢莊當伙計,被阜康錢莊掌柜視若親子,掌柜過世后,把價值5000兩銀子的錢莊托付給胡雪巖,成為他在商海中的第一桶金。26歲時,胡雪巖結識了候補浙江鹽運大使王有齡,挪借銀票幫其補實官位。清咸豐元年,王有齡調任杭州知府,胡雪巖在他的支持下代理湖州公庫,開辦絲行和藥店。后來,王有齡升任浙江巡撫,并不斷高升,胡雪巖的生意也越做越大,除錢莊外,還開辦了許多店鋪,幾乎掌握了浙江一半以上的戰時財經。

清咸豐十一年,太平軍起義,杭州城破,王有齡自縊身亡,左宗棠任浙江巡撫。胡雪巖獲得左宗棠的信賴,被委任為總管,主持浙江全省錢糧、軍餉,阜康錢莊大獲其利,由此走上官商之路,短短數年,家產超過千萬。在左宗棠任職期間,胡雪巖管理賑撫局事務,設立粥廠、善堂、義墊,修復名寺古剎,收殮了數十萬具暴骸等,因此名聲大振。清同治十一年,阜康錢莊分店已達20多處,遍及大江南北,資金2000萬余兩,田地萬畝。由于輔助左宗棠西征收復邊疆有功,胡雪巖被清廷授江西候補道,賜穿黃馬褂,成為名副其實的官商。

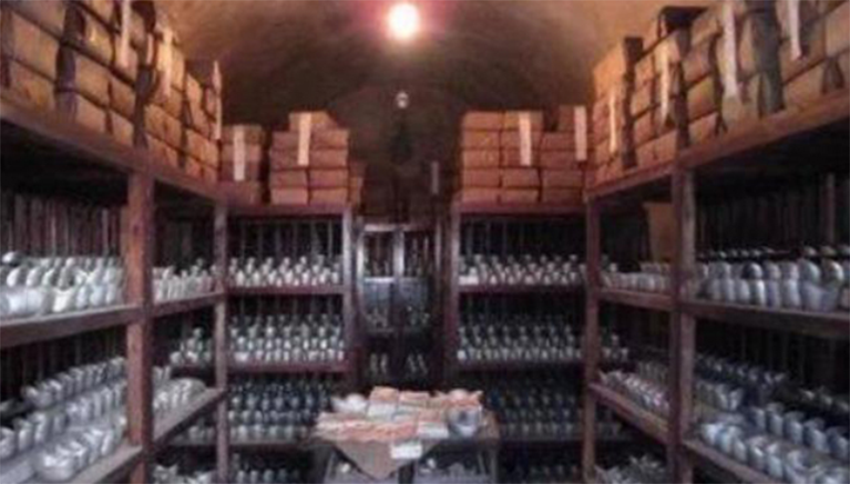

清光緒四年,55歲的胡雪巖成立“胡慶余堂”藥號,將救死扶傷的范圍擴大到全國所有的百姓,并推出十四大類成藥,免費贈送辟瘟丹、痧藥等民家必備的太平藥,使胡慶余堂名聲遠播,與北京的百年老字號同仁堂南北輝映,有“北有同仁堂,南有慶余堂”之稱。

功成名就之后,胡雪巖在發跡之地杭州開設錢塘江義渡,并設船只為候渡乘客提供方便,獲得“胡大善人”的美名。他還極其熱心于慈善事業,樂善好施,多次向直隸、陜西、河南、山西等澇旱地區捐款賑災。此外,還兩度遠赴日本,高價購回流失在日本的中國文物,可見其愛國之心。

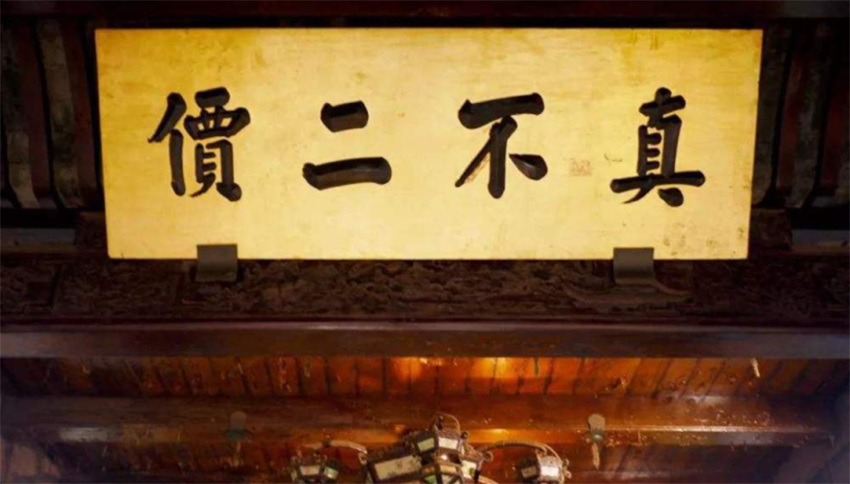

清光緒四年,胡雪巖曾親筆跋文“戒欺”一匾。該匾高懸于胡慶余堂的廳堂,被奉為店訓。“戒欺”匾曰:“凡百貿易均著不得欺字,藥業關系性命尤為萬不可欺。余存心濟世,誓不以劣品弋取厚利,惟愿諸君心余之心。采辦務真,修制務精,不至欺予以欺世人……”這些都是胡雪巖留給后人的最有價值的營商文化遺產。

誠信、利益?兩難之選?

時人評說“為官須看《曾國藩》,為商必讀《胡雪巖》”。胡雪巖的商道以“戒欺”為核心,融合“是乃仁術”、“真不二價”、“顧客乃養命之源”、“采辦務真,修制務精”等內涵,超越了數千年傳統的中醫藥學范疇,為商業“誠信”作出了明確的歷史性的詮釋,成為一種完備的經營理念和人文體系傳承。

簡簡單單,“誠信”二字,從古至今,以之為旗號的商家不知凡幾,但能真正能做到的卻并不多見。試看現下商海,誠信與利益兩難之時,又有多少是“利字擺中間,誠信放一邊”?在經濟全球化時代,合作與聯營比此前的任何一個時代都更為頻繁,小至個人,大至企業,上至國家,信譽皆為立身之本,作為與利益緊密相連的商家企業,在利與信的取舍之間,更加當慎之又慎,引以為戒。

權威認證,平安承保

星膜范以事實背書產品價值

產品質量,往往與人們的生命財產安全息息相關。在安全隔熱膜領域,星膜范制造商雙星新材耕耘數十載,深為魚龍混雜的行業亂相而痛心疾首,仿冒品牌、玩弄概念、虛標參數等等手段層出不窮,給人們的生命財產安全帶來了難以彌補的巨大傷害。多少企業,通過長期努力塑造的良好的企業形象與品牌形象,卻因一朝疏忽,利字當頭,毀于一旦,可悲可嘆。

星膜范制造商—雙星新材生產的每一批次膜品,均在實驗室進行嚴格、完善的性能檢測,記錄檢測結果,如實標明參數,并送交三方權威機構認證,方才推向市場。比如防彈玻璃膜,便是國內首款通過國家權威機構檢測的膜品。在警用手槍近距離實彈射擊測試中合格,安全性能真正達到防彈級別,說到做到。同時,在國內外行業展會上,雙星也在現場提供膜品實樣和專業測試儀器,供商家與用戶親身體驗產品的使用效果,以事實為產品價值背書。

事實印證是產品營銷的利器

Fact Is The Sharp Weapon Of Product Marketing